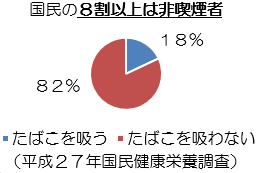

受動喫煙のない社会をめざして

健康増進法の一部が改正されました(平成30年7月25日)

基本的な考え方

- 「望まない受動喫煙」をなくす

- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者に特に配慮

- 施設の類型・場所ごとに対策を実施

厚生労働省の受動喫煙対策のホームページは次のリンク先をご覧ください。

受動喫煙対策が必要です

受動喫煙を受けている人の病気になるリスクは高い

- 肺がん 1.3倍

- 虚血性心疾患 1.2倍

- 脳卒中 1.3倍

- 乳幼児突然死症候群(SIDS) 4.7倍 など

少なくとも年間1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、がん等で死亡せずに済んだと推計

今後は、2020年4月までに、多数の人が利用する施設等で、受動喫煙防止対策が強化されていきます。

そもそも受動喫煙とは?

喫煙には三種類あります。本人が吸うものを一次喫煙といい、周りに影響を及ぼすものを二次・三次喫煙といいます。この二次・三次が受動喫煙といわれるものです。

二次喫煙

本人は喫煙していなくても、喫煙者の周りにいて副流煙を吸うこと。喫煙者が吸う煙より、副流煙のほうが有害性が高いことが指摘されています。

三次喫煙

同じ空間にいなくても、喫煙者がいた場所に行ったり、赤ちゃんがその場所のものをなめたりすることなどによって有害物質が体に入ること。

受動喫煙を防ぐために

喫煙者のみなさんへ

- 喫煙していない人、特に妊婦や子ども、病気の人の前では絶対に喫煙しないようにしましょう

- 分煙や禁煙をしている場所ではそのルールを守りましょう

- 混雑した場所や締め切った室内では喫煙しないようにしましょう

- 歩行喫煙はやめましょう

受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは、科学的に明らかであり、子どものぜん息や呼吸機能の低下等のリスクも高めることがわかっています。これを踏まえ、受動喫煙防止対策の必要性という共有認識を拡大し、受動喫煙のない社会を目指しましょう。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

健康課(保健センター)

〒470-2334 愛知県知多郡武豊町字中根4丁目83

電話番号: 0569-72-2500

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)